中国经济报导:广东建工控股集团近年来以 “双碳” 目标为引领,通过新能源规模化布局、绿色建筑技术创新、产业链协同升级三大核心路径,构建起 “建筑 + 能源” 双轮驱动的绿色低碳发展模式,成为广东省属企业绿色转型的标杆。

新能源产业规模化扩张,重构能源结构

分布式光伏全场景覆盖

广东建工以 “光储充氢” 一体化为突破口,在工业园区、污水处理厂、矿山等场景推进分布式光伏项目。

例如,粤水电巴楚县 5 兆瓦分布式光伏制储加氢一体化项目投运后,日制氢量达 432 公斤,年减少二氧化碳排放 222.59 吨,相当于南疆新植 1.48 万棵树。

2024 年签约的韶关市浈江区 398MW 地面分布式光伏项目,采用 “光伏 + 农业” 模式,预计 2025 年全容量并网后年发电量超 4 亿千瓦时。

截至 2025 年 4 月,集团累计光伏装机达 3149.82MW,占清洁能源总装机的 71%。

多能互补与储能技术突破

创新 “风光水火储” 协同模式,推动储能与氢能融合发展。例如,紫金云大数据中心实现 100% 绿电消纳,PUE 值低至 1.25,其高性能计算平台算力达 1000P,为芯片设计、气象预测等领域提供支撑。

同时,集团通过收购林洋能源 5 家光伏项目公司(新增装机 236.50MW),强化华东地区布局,并探索 “光伏 + 储能” 综合能源服务。

绿色矿山与循环经济示范

英德银坑矿山项目作为广东省内资源储量最大的绿色矿山,采用 “三段一回路” 生产工艺,石粉全部转化为精品砂,尾泥用于复绿,污水 100% 循环利用,年产能 800 万立方米,实现资源最大化利用与零污染排放。

该项目连续三年被列为省级重点工程,投产后预计年营收 12 亿元,带动当地税收 1.1 亿元。

绿色建筑技术创新,推动行业升级

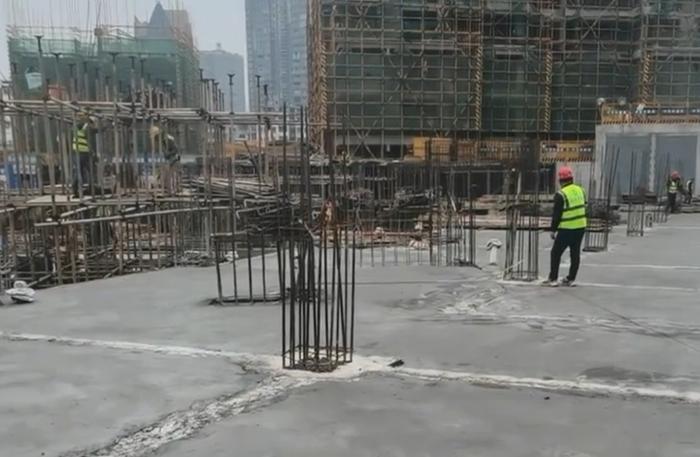

装配式建筑全产业链布局

自主研发SAPC 装配式混凝土建筑技术体系,标准化程度高、抗震性能优,已应用于清远职教城、广州国际文化中心等项目,较传统施工减少建筑垃圾 80%、缩短工期 30%。

旗下广东建远的 PCT-MIC 模块化建造技术,将建筑从工地搬进工厂,实现 “像造汽车一样造房子”,在清远图书馆等项目中大幅提升施工效率。

BIM 与智能建造深度融合

在广州国际文化中心项目中,全流程应用 BIM 技术,通过三维建模优化设计方案,减少管线碰撞 198 项、幕墙图纸深化 78 类,同时开发建科智慧工地管理平台,集成 5G、AI 等技术,实现施工质量、安全、能耗的实时监控,项目获得国家级奖项 4 项、专利 9 项。

此外,华隧建设的微扰动双模盾构技术、基础集团的超长距离顶管技术等,均达到国际领先水平。

绿色施工工艺革新

推广 “智能封装系统 + 机器人制样机” 的燃料数智化平台,数据采集误差率降低至 1% 以内,年减少人工干预成本超 200 万元。

在施工过程中,采用扬尘喷雾、污水回用、绿化补植等措施,如大容公司生活污水 100% 回用,累计处理 3.2 万立方米,绿化补植 9000 余棵,打造 “花园电站” 示范项目。

产业链协同与数字化转型,激活绿色动能

链长制带动产业集群发展

作为广州市建筑业 “链长制” 示范企业,广东建工培育 12 家省级建筑业龙头企业、23 家专精特新中小企业,形成涵盖设计、施工、装备制造的全产业链生态。

例如,联合联想集团、北京大学共建 EDA 芯片设计平台,为西部半导体产业提供算力支持,2024 年承接联想芯片设计订单超 5000 万元。

数字化赋能管理效能提升

构建能源工业大数据平台,接入 150 余万点生产数据,实现机组运行效率提升 3%、检修成本降低 12%。

同时,推进 “全价值链” 月度经营分析模式,2024 年管理性费用同比下降 8%,财务费用降低 12%,综合融资成本降至 3.8%。

碳资产管理与生态价值转化

陇原电力公司构建 “碳盘查 - 碳交易 - 碳金融” 闭环服务体系,2024 年完成 4 户控排企业碳配额盈余 17 万吨,贡献价值 3200 万元;开发青羊沟水电站等自愿减排项目,累计签发国际绿证 20.98 万张,实现碳资产收益 2.4 亿元。

通过 “绿电聚合” 模式,为全省用能企业降低用电成本近 10 亿元,其中 2024 年代理电量 4.7 亿千瓦时,用户电价同比下降 12.1%。

广东建工通过技术创新、模式突破、生态协同,实现了从传统建筑企业向绿色低碳综合服务商的转型。

其经验表明,传统行业的绿色升级需以战略定力锚定方向、以技术赋能重塑优势、以产业链协同拓展空间。